NewsLetter vol.61 カーテンのいらない家

ニュースレター

R+houseネットワークの施工事例から、今回は中間領域を孕む棲家をご紹介します。

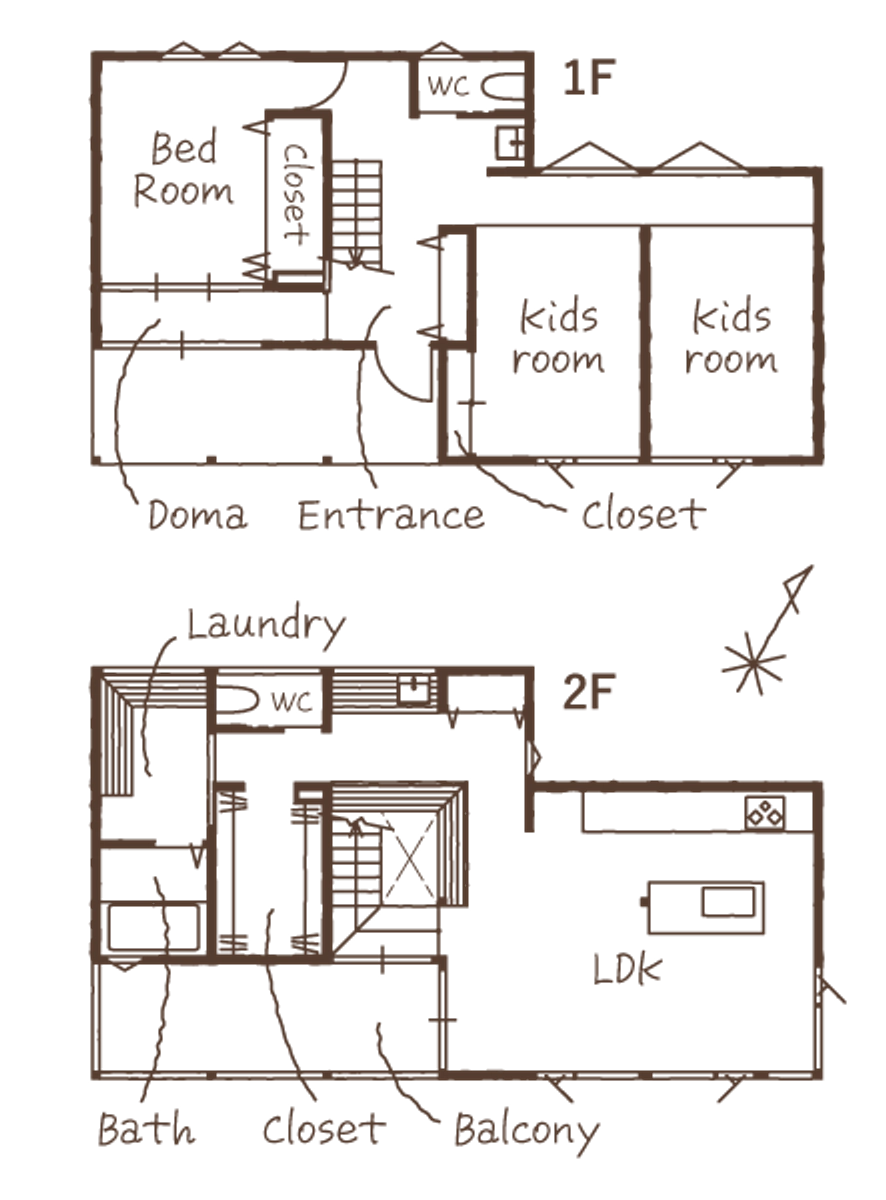

南に群生する緑越しに、眼下に眺望が広がる豊かな環境に建つ住宅です。この開けた眺望を最大限に活かしつつ、家族の気配が繋がり立体的に展開する室内空間と空中テラス空間の実現がお施主様の要望でした。1階に寝室と子ども室を、2階に主室と水回りを配し、建物中央の階段によって上下階が繋がる空間構成としています。

室内外に中間領域を内包させること、また開口サイズを丁寧に選択することで、内外が軽やかに連続し、爽やかな空気に包まれ、周囲にそっと心を開いた佇まいをもつ住宅となっています。

室内外に中間領域を内包させること、また開口サイズを丁寧に選択することで、内外が軽やかに連続し、爽やかな空気に包まれ、周囲にそっと心を開いた佇まいをもつ住宅となっています。

家族の気配を立体的に繋ぐ階段空間。吹抜壁面に木毛セメント板を採用し、存在感のある壁面としています。

2階LDK。木製の勾配天井が空間をおおらかに包み、L型に連続する開口部によって外部環境に接続します。

2階LDK。木製の勾配天井が空間をおおらかに包み、L型に連続する開口部によって外部環境に接続します。

敷地南に群生する緑越しの外観。2階のLDKからは、この自然豊かな眺望を獲得しています。

周辺環境に呼応した豊かな生活の場をつくります

1972年 大阪府生まれ

1995年 広島大学工学部第四類建設系卒業

1997年 広島大学大学院工学研究科 環境工学専攻修士課程修了

1997年 村上徹建築設計事務所勤務

2002-2021年 広島工業大学非常勤講師

2008年 吉田豊建築設計事務所設立

2010-2021年 呉工業高等専門学校非常勤講師

2021年 岡山県立大学デザイン学部建築学科教授

2021年 広島大学工学部第四類建設系客員教授

趣味:キャンプ、カメラ

R+house登録建築家、三島 史子先生におススメ "ケンチク"を聞いてみました。

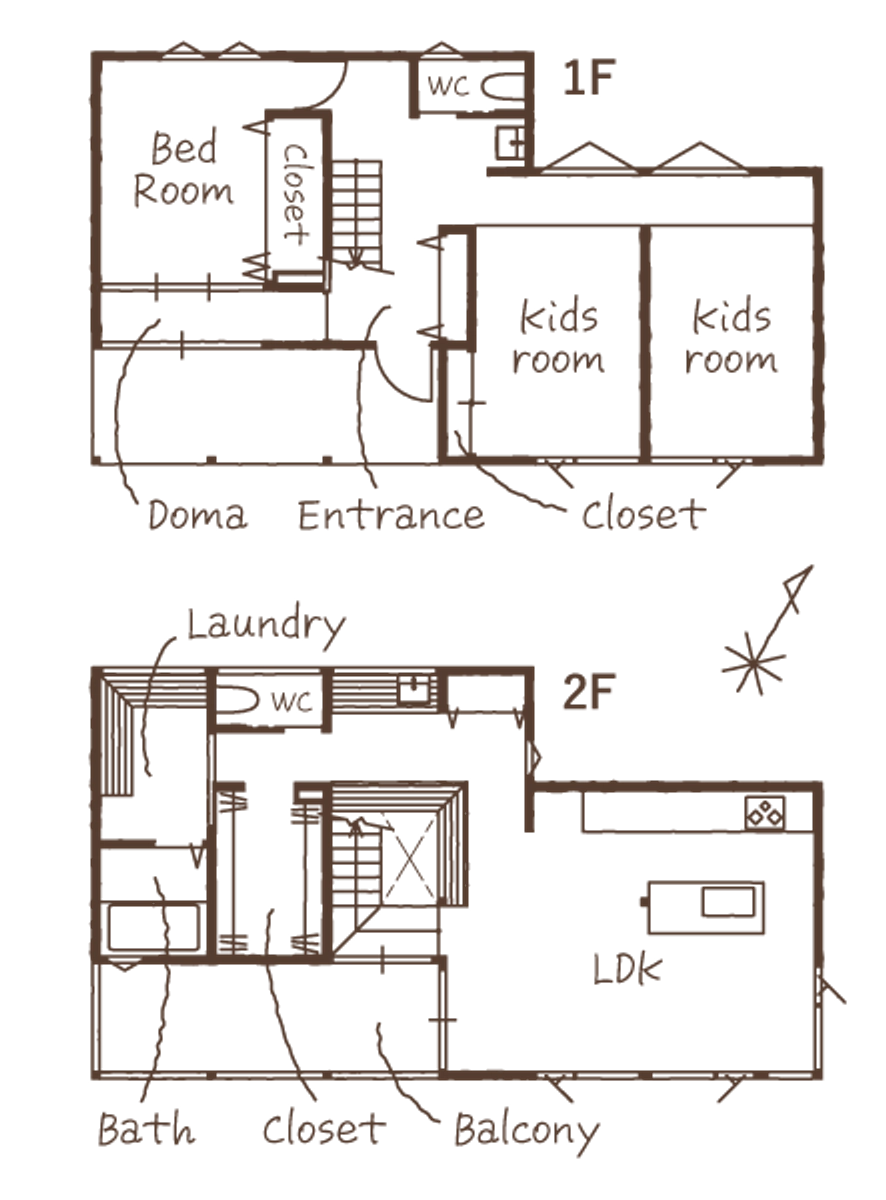

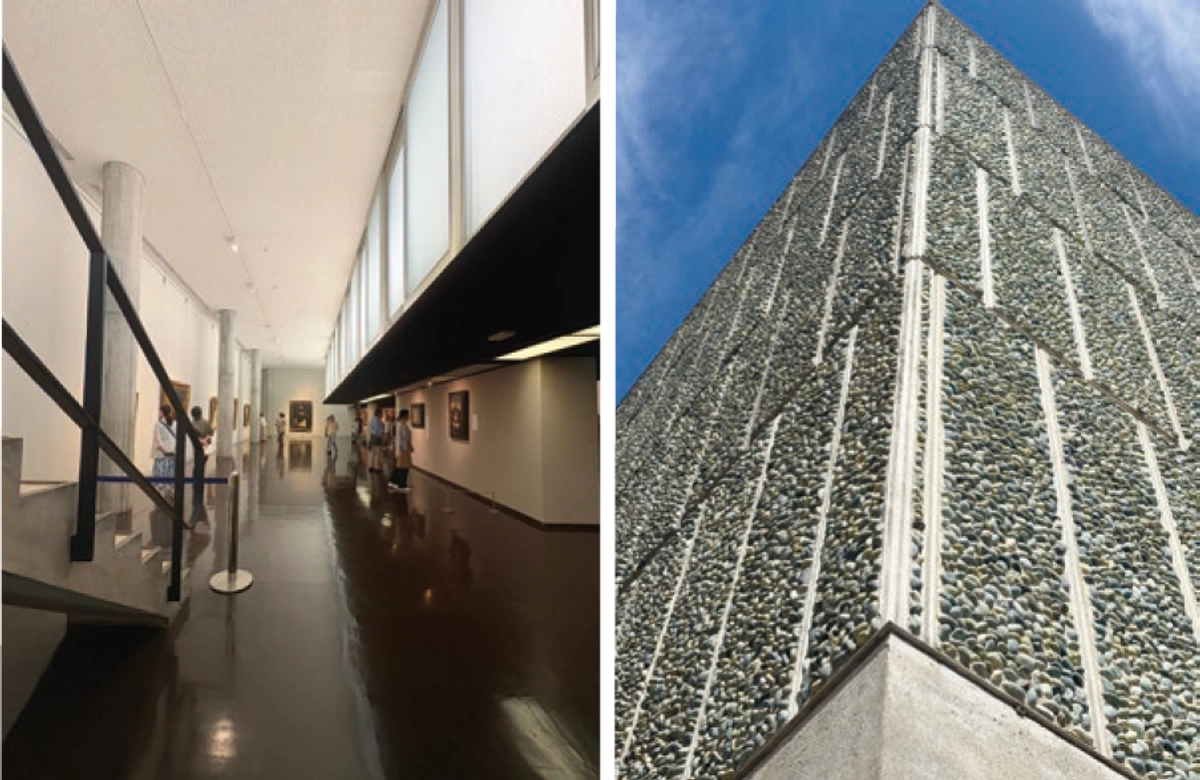

建築を学び始めた頃に行った国立西洋美術館に再度、訪問する機会がありました。

以前は窓が多い程度の感想でしたが、今回は全く違いました。まず、どの絵にも自然光を充てて絵を見せようとする自然大好き人間(コルビジェ)の意地を感じました。そして背の高い人なら頭が当たりそうな黒い天井も、壁が抜けていてそこから見える赤い壁も、昇れない階段も、全てそこにいる人を含めて美しく見えるように考察された彼の作品と認識しました。どこを撮っても美しい写真になる不思議。帰り際、外に出て振り返り外壁は石ころの集まりだと気づき、身近にある素材の美しさを感じました。結局、建物しか見ずに帰途についたので、作品を観るのは次回になりました。

Architect:ル・コルビジェ(フランス)

Location: 東京都台東区上野

左:上部のガラス張り空間から採光を取り入れる照明ギャラリー(現在は蛍光灯が入っているらしいが)

右:緑がかった玉石が埋め込まれた外壁、大小さまざまな長方形で区切られている

左:上部のガラス張り空間から採光を取り入れる照明ギャラリー(現在は蛍光灯が入っているらしいが)

右:緑がかった玉石が埋め込まれた外壁、大小さまざまな長方形で区切られている

回遊空間ギャラリー

世界に1つしかない敷地の魅力を活かしたプランニングを心がけています。

使いやすくて美しい家創りを一緒にさせて頂きたいと思います。

そして、いつまでも愛される家を...。

1972 香川県生まれ

1995 京都府立大学生活科学部住居学科卒業

1995 大阪セキスイツーユーホーム神戸営業所 設計課 入社

1996 原設計一級建築士事務所 勤務

2000 香川県立高松工芸高校インテリア科 講師

2005 プランアーク建築事務所 勤務

2015 タイムズ・アンド・デザイン オフィス 設立

2025年 三島史子建築設計事務所に社名変更

趣味:神社めぐり、アニメ鑑賞、バスケ、晩酌

R+house登録建築家、澤野 眞一先生におススメ "ライフ"を聞いてみました。

ジェフリー・バワ、建築史には出てこないかもしれないスリランカの建築家。彼は地形・敷地・環境に合わせて、心地よい空間を創ってきました。

例えば、エステート・バンガローは巨石にコンクリートの梁を渡し屋根を掛けただけですが、地形に合わせた空間がとても気持ちよいです。ジャヤワルダナ・ハウスも同様です。大きな屋根の下にはダイニングテーブルと椅子が並び、外部と半外部の境界が曖昧に繋がります。

巨石に屋根を掛けた空間(エステート・バンガロー)

巨石に屋根を掛けた空間(エステート・バンガロー)

内部と外部という概念さえ消し去った空間(ジャヤワルダナ・ハウス)

ヘリタンス・カンダラマでは予定されていた敷地ではインスピレーションが沸かず、バワは別の敷地を提案しました。お施主様にもその地形と環境を気に入っていただき、最終的に敷地を変更することになりました。

地形・敷地・環境を生かした優しく穏やかな空間を創ってきた建築家ジェフリー・バワから多くを学びました。来年もその学びを深めるために、スリランカを訪れます。

敷地内の巨石をそのまま内壁として生かしたデザイン(ヘリタンス・カンダラマ)

敷地内の巨石をそのまま内壁として生かしたデザイン(ヘリタンス・カンダラマ)

ロビーとプールの先にインド洋がホテルの敷地のように繋がっている(ヘリタンス・アフンガラ)

敷地の特徴を読み取り、良いところを見つけて生かす。

家族の生活を大切にし、未来を見つめつつ住まう人の個性を引き出して、デザインする=形にする。

シンプルで、合理的で、機能的で、美しく、居心地の良い家を創っていきます。

1953年 静岡県生まれ

1976年 東海大学工学部建築学科 卒業

1976年 アーバンロボット(現伊東豊雄建築事務所)入所

1980年 宇治田総合建築研究所 入所

1988年 澤野建築研究所 設立

趣味:テニス、陶芸、旅行、料理

R+house編集部から家づくりに関するコラムをお届けします。

今年の夏休みは、5泊6日で台湾を旅してきました。台南と台北を巡り、食と街のパワーを心ゆくまで満喫した時間でした。特に印象的だったのは、古き良き歴史を大切にしながらも、現代の暮らしにフィットするように工夫された街の姿です。日本統治時代の古い建物が残る台南から、歴史と現代が融合する台北へと移動する中で、その変化の過程を肌で感じました。台北では、歴史的建造物をリノベーションしたホテルに宿泊しました。もとのデザインや趣を残しつつ、今の暮らしにフィットするように配慮された空間は、とても心地よかったです。ふとデスクに目をやると、アメリカの小説家ヘンリー・ミラーの言葉が書かれていました。

「旅人の目的地は決して場所ではなく、新しい物事を見る方法なのだ」

この言葉は、建築家との家づくりにも通じるものがあると感じます。私たちは日々の生活の中で、「こうあるべき」「これが当たり前」という固定観念に縛られがちです。しかし、建築家は、台湾の街並みがそうであるように、今あるものの良さを活かしながら、新しい発見や視点を与えてくれる存在です。それはまるで、初めて訪れる土地で新しい発見をする旅のよう!

建築家との対話を通じて、これまでの常識を問い直し、本当に大切にしたいことを見つけることができます。ぜひ、建築家との家づくりを旅をする感覚で楽しんでみてください。その先に、まだ見たことのない、あなただけの新しい暮らしが待っているはずです。

写真:台南にある親水公園「河楽広場」/MVRDV(オランダのロッテルダムを拠点とする建築家集団)

中国城というショッピングセンターの地下構造体を再利用して水遊びの出来る広場に再生。

(編集部 H.M.)

新居に越して半年、ようやく我が家の「表札」を注文しました。賃貸暮らしが長かった私にとって、表札は初めてのこと。「住まいの顔」であり、一度設置すれば長く使い続けるものだと思うと、つい慎重になってしまい、あっという間に半年が経ってしまったのです。

ご近所を散歩しながら素敵な表札を参考にさせていただくうちに、「そもそも表札はいつからあるのだろう?」と気になり、歴史を調べてみました。

日本で表札が一般化したのは、郵便制度が整った明治時代。入り組んだ住所だけでは家を特定しにくいため、名前を示す必要があったのが始まりだそうです。一方、欧米では通りの名前と番地で家を識別し、日本のように家族の名前を大きく掲げる習慣はあまり見られません。表札は、日本独自の文化とも言えるのですね。

そして現代、表札の役割は単なる「標識」から「表現」へと進化しています。素材は、温かみのある陶器や木製から、シャープなアイアン、透明感のあるガラスまで実に多種多様。漢字かローマ字か、またフォント一つでも印象は大きく変わります。表札は家族の個性やライフスタイルを物語る、重要なデザインの一部となったのです。

たくさん悩んだ結果、我が家はブラックのアイアン素材で、ローマ字のシンプルなフォントでお願いすることにしました。完成まで約1カ月、今から届くのがとても楽しみです。(編集部 S.H.)