NewsLetter vol.61 カーテンのいらない家

ニュースレター

R+houseネットワークの施工事例から、今回は空を掴む家をご紹介します。

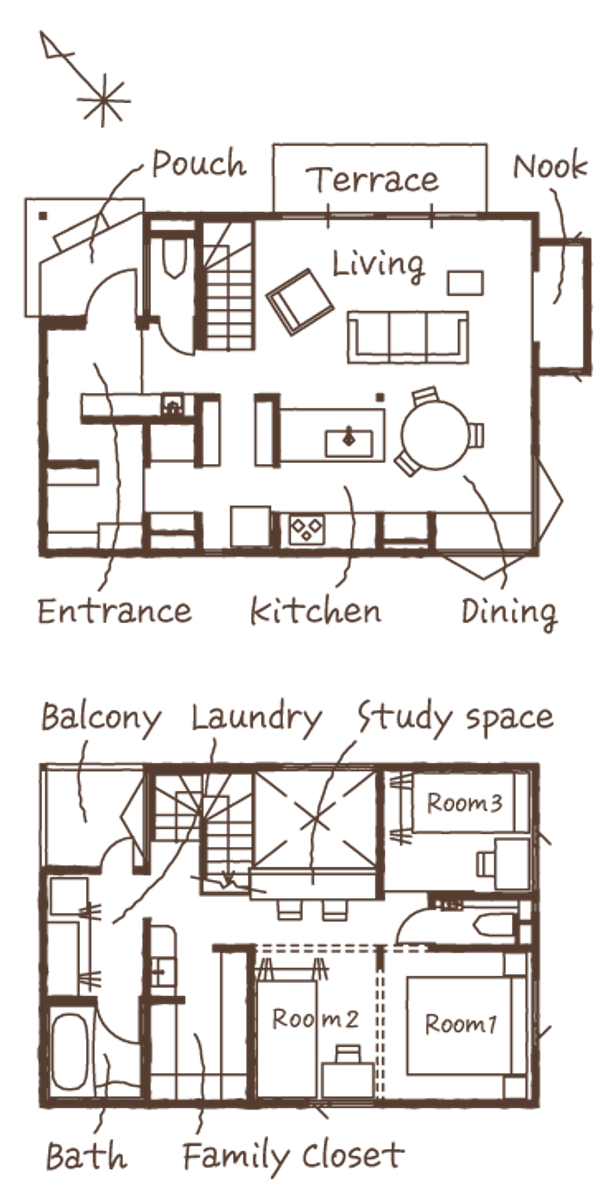

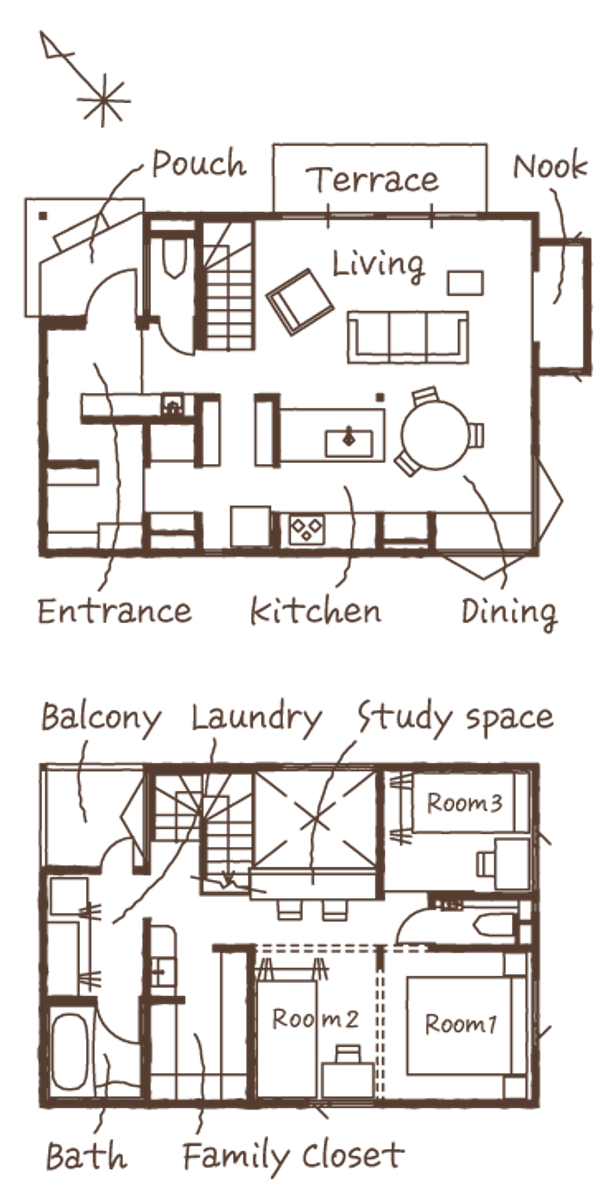

コンパクトだけれど広がりを感じ、また暮らしやすい間取りのモデルハウスを作りました。家が建て込む宅地の中で、空と緑とゆとりを感じられるよう、北に庭を設け余白をもたせた配置としています。角にアイキャッチとなるバルコニーを設け、このバルコニーから階段と吹抜を通して、光がLDKに降り注ぎます。忙しい日々の助けになる合理的な生活動線とともに、ほっと一息つけるちょっとしたスペースも散りばめました。

宅地の入り口から一直線に目に入るバルコニー。

この住まいの顔でもあり、室内に光を導く場所でもあります。

宅地の入り口から一直線に目に入るバルコニー。

この住まいの顔でもあり、室内に光を導く場所でもあります。

玄関は、あえて光を抑えた設えにしています。

LDKから漏れる光が先へいざない、期待感を醸し出してくれます。

リビングの突き当りに設けたヌックからは空の庭へ一直線に視線が延び、まるで空を掴むようです。

LDK奥の額縁のようなヌックは1畳強の空間です。寝転がっても良し、本を読むも良し。ちょとした隠れ家にもなります。左右に設けた窓が奥壁を照らし、奥行き感を作っています。

LDK奥の額縁のようなヌックは1畳強の空間です。寝転がっても良し、本を読むも良し。ちょとした隠れ家にもなります。左右に設けた窓が奥壁を照らし、奥行き感を作っています。

2Fのワークスペースは吹抜越しに空と富士山を望み、1Fとも程よい距離感を作っています。浮かせたカウンターは、開放感溢れるスペースです。

夜は玄関からバルコニーがまるで灯台のように照らされ、家族をあたたかく迎えます。

住宅の主役は、住まう人。

建築家は、歌舞伎でいう黒衣だと思います。

そして時に、カウンセラーでもあり、マラソンの伴走者のようでもあり。

たくさんの住まう人と出会えることを、たくさんの空間を生み出すことを、楽しみにしています。

1970-74年 ザイールのキンシャサにて幼少期を過ごす

1996年 横浜国立大学院を卒業

1994年 スペイン・バルセロナにて技術研修

1996年 伊東豊雄建築設計事務所

1997年 株式会社 日本設計

2001年 fantastic design 一級建築士事務所 設立

趣味:映画・ドラマ・読書・アート、時々山歩き、いつかゴルフ

R+house登録建築家、渡邊 詞男先生におススメ “ケンチク”を聞いてみました。

これまでに訪問した建築で「すごい!」と思ったものの1つが、今回紹介する「太田市美術館・図書館」です。この建物は外観が丸みを帯びていて優しい印象ですが、内部に入ると一変します。部屋の周りにある廊下をぐるぐるとらせん状のスロープで上がっていきます。右側と左側のらせん状のスロープが接したり、離れたり。

市民参加のワークショップによって設計された開かれた建築。白い外壁と緑の植栽が心地よい印象を与えています。

市民参加のワークショップによって設計された開かれた建築。白い外壁と緑の植栽が心地よい印象を与えています。

らせん状にのびるスロープと壁面書架が一体となった立体的な図書空間。

Architect:平田晃久

Location:群馬県太田市

R+house登録建築家、宮武 淳夫先生におススメ “ライフ”を聞いてみました。

3年前に京都の西陣地区に引っ越した時、古い家屋が残る街なみの多くの屋根に瓦人形が鎮座している光景が、不思議な魅力を醸し出していました。「鍾馗(しょうき)さん」という魔除けらしく、京都を中心に関西地区で江戸時代から見られる風習のようですが、西陣には多いのです。町を歩く人と同じくらいの数の小人が道を見下ろしている様子は、現実とパラレルにファンタジーな世界が共存しているようです。

伝統的な鍾馗さん、瓦屋根の上から睨みをきかす。

伝統的な鍾馗さん、瓦屋根の上から睨みをきかす。

子供の分身守り神のような意味も込めて、デフォルメアレンジされた子供の鍾馗さん、子育て世帯にもおすすめ。松見光玉さん作。

良い家、設計します。

住まい手にとって、よりしっくりくる家、

そのための対話にご協力ください。

1973 京都府生まれ

1998 関西大学大学院工学研究科建築学専攻 修了

1998~2005 遠藤秀平建築研究所

2005 宮武淳夫建築+α設計一級建築士事務所

(略称:建築+α設計) 設立

趣味:音楽鑑賞・映画鑑賞・美術鑑賞・読書建築巡り・散歩・旅・

ジョギング・図画工作・建築に関わる思索・整理整頓

R+house編集部から家づくりに関するコラムをお届けします。

鎌倉山の深い緑に包まれるように佇む「ink gallery」。

昭和を代表する建築家・吉村順三の名作住宅「鎌倉山の家」を、現代の住宅建築を牽引する中村好文さんが改修した空間です。

先日、幸運にも普段は公開されていない本棟の室内を訪れる機会に恵まれました。日本とアメリカを行き来し、日本の伝統的な建築文化の美しさを世界に伝えた吉村順三。その哲学が息づく空間に足を踏み入れた瞬間、静かな感動に包まれました。

訪問にあたり改修前の姿も写真で確認しましたが、中村好文さんによる改修は「リノベーション」という言葉から連想されるような大胆な変更ではありません。

そこにあったのは、師である吉村順三への深い敬意に満ちた静かな対話の跡。光の取り込み方、風の抜け道、手触りの良い素材の選び方。すべてが控えめでありながら、驚くほど心地よいのです。デザインが主張するのではなく、そこに住まう人と、周囲の自然が主役となる空間。これこそが、時代を超えて愛される建築の本質なのかもしれません。

この貴重な体験を通じて改めて感じたのは、作り手の思想が静かに息づき、住まい手の暮らしに寄り添いながら、何十年という歳月を経た未来にも、「この家を残したい」と心から思ってもらえるような、本質的な価値を宿す住まいの力です。

永く愛され、次の世代へと受け継がれていく住宅を私たちも届けていきたいと、再認識した日となりました。(編集部 S.O.)

数か月前、我が家に小さなオリーブの木がやって来ました。早速育て方を調べて、沢山の実がなったら食べられるかしら、と花より団子の下心を滲ませつつ、毎日せっせと水やりをしてきました。

実家の庭は、母の程よい手入れの甲斐がありいつも花と緑で溢れています。春になると毎年アゲハチョウがどこからともなく訪れ、ミカンの葉に卵を産み、幼虫から蛹になるまで見守るのが私の楽しみになっています。

そんな緑溢れる庭を夢見て、これまでローズマリーやミントなど数々の育てやすいと評判の植物を植えてきましたが、恥ずかしながらことごとく枯らしてしまいました。どうやら私は、母のグリーンハンドを受け継ぐことはできなかったようです。それでもあきらめずに、新しい植物との出会いがあれば今度こそはと挑戦し続けています。

ところでオリーブの木は私の心配とは裏腹に、今のところ順調そうに育っています。

今は鉢植えの中ですが、もう少し大きくなったら裏庭のロウバイの横に植替えができるでしょうか。幾年か過ぎたら、街で見る大きく枝を広げて涼し気にそよいでいるあの木のようになるのでしょうか。いつか小豆島で見た、たわわに実った青磁色にも映るあの沢山の実を、我が家で眺めるチャンスがあるのでしょうか。

日増しに大きくなる期待を胸に先日ふと思い立って、今さらながら写真に収めた葉の画像で品種を検索してみました。形状からシルベストリスという品種で間違いなさそうです。そして一通りの説明を読み進めた最後になんと、「このオリーブは実がならない鑑賞専用となります。」と衝撃の一文が。期待しすぎた自分の滑稽さに苦笑しつつ、今日も庭の片隅でオリーブを愛でるのでした。(編集部 K.H.)