R+houseの注文住宅の施工事例

全国300件以上のR+houseネットワークの注文住宅の施工事例をご紹介します。建築家がお客様の想いに寄り添って設計した施工事例をご覧ください。

305件

自然に溶け込む平屋

長野県軽井沢町

豊かで美しい空間が曖昧に繋がる家

愛知県東海市

守られた箱の中で気ままに暮らす平屋

和歌山県有田郡

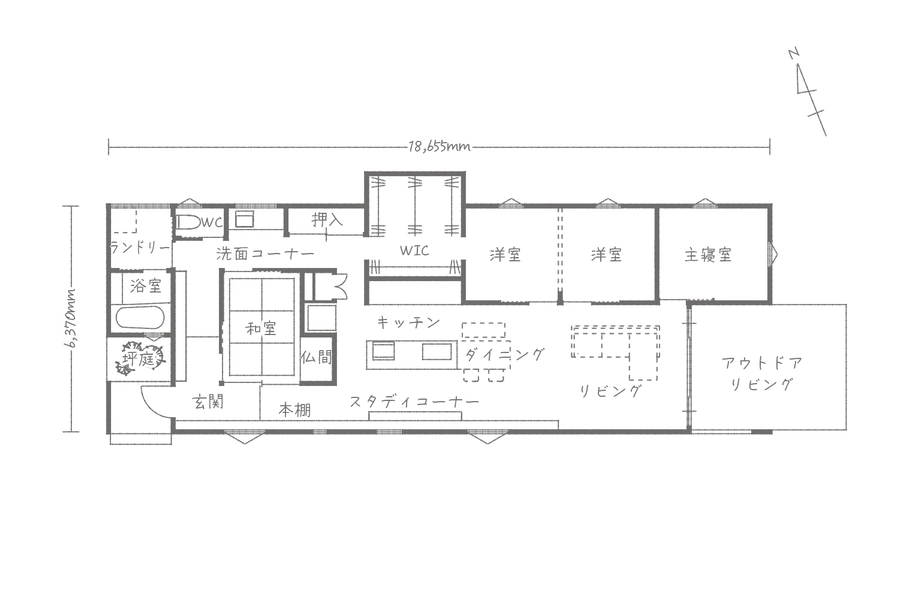

アウトドアリビングを囲む家

埼玉県入間市

田園の暮らしを愉しむ土間リビングの平屋

千葉県船橋市

閑静な住宅地に建つ ゆとりの平屋

熊本県荒尾市

海を切り取る平屋

島根県益田市

広がり溢れる 外観が心地よい平屋

愛知県蒲郡市

角地に建つモニュメントのような家

愛知県日進市